黑土有机碳与保护性耕作学科组在评估东北黑土区保护性耕作下玉米生产的碳足迹、能量收支及经济效益方面取得进展

编辑:2025-06-27 15:57:41

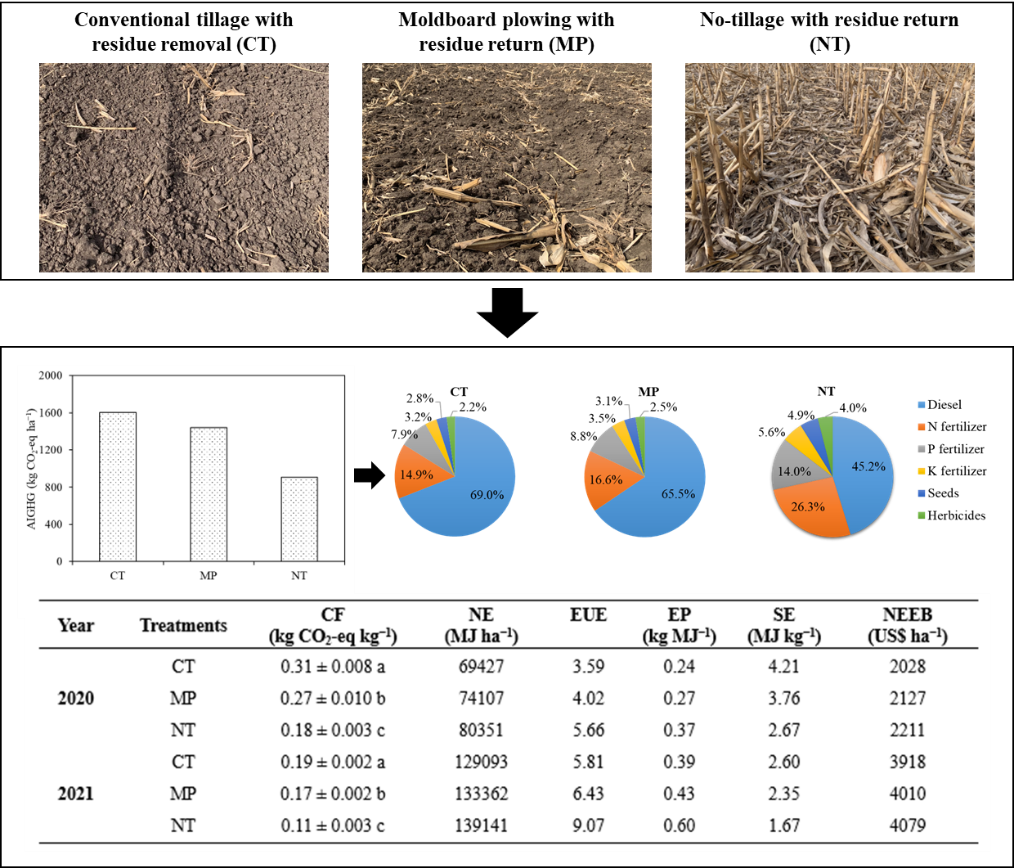

保护性耕作在提升土壤有机碳储量、改善土壤团聚结构及维持作物生产力等方面具有积极作用。量化不同耕作方式下环境、能源和经济效益相关的关键指标,可以为实施低碳、清洁和可持续的农田管理措施提供科学依据。“黑土粮仓”先导专项长春示范区研究团队,基于东北黑土区长期定位试验基地(建于2012年)连续两年监测的生长季内土壤温室气体(GHG)排放通量、生产过程中原料投入及产出数据,利用生命周期评价法(LCA)对不同耕作方式下(常规耕作秸秆不还田(CT)、翻耕秸秆还田(MP)和免耕秸秆还田(NT))的碳足迹(CF)、能量收支和净生态系统经济效益(NEEB)进行了评估。

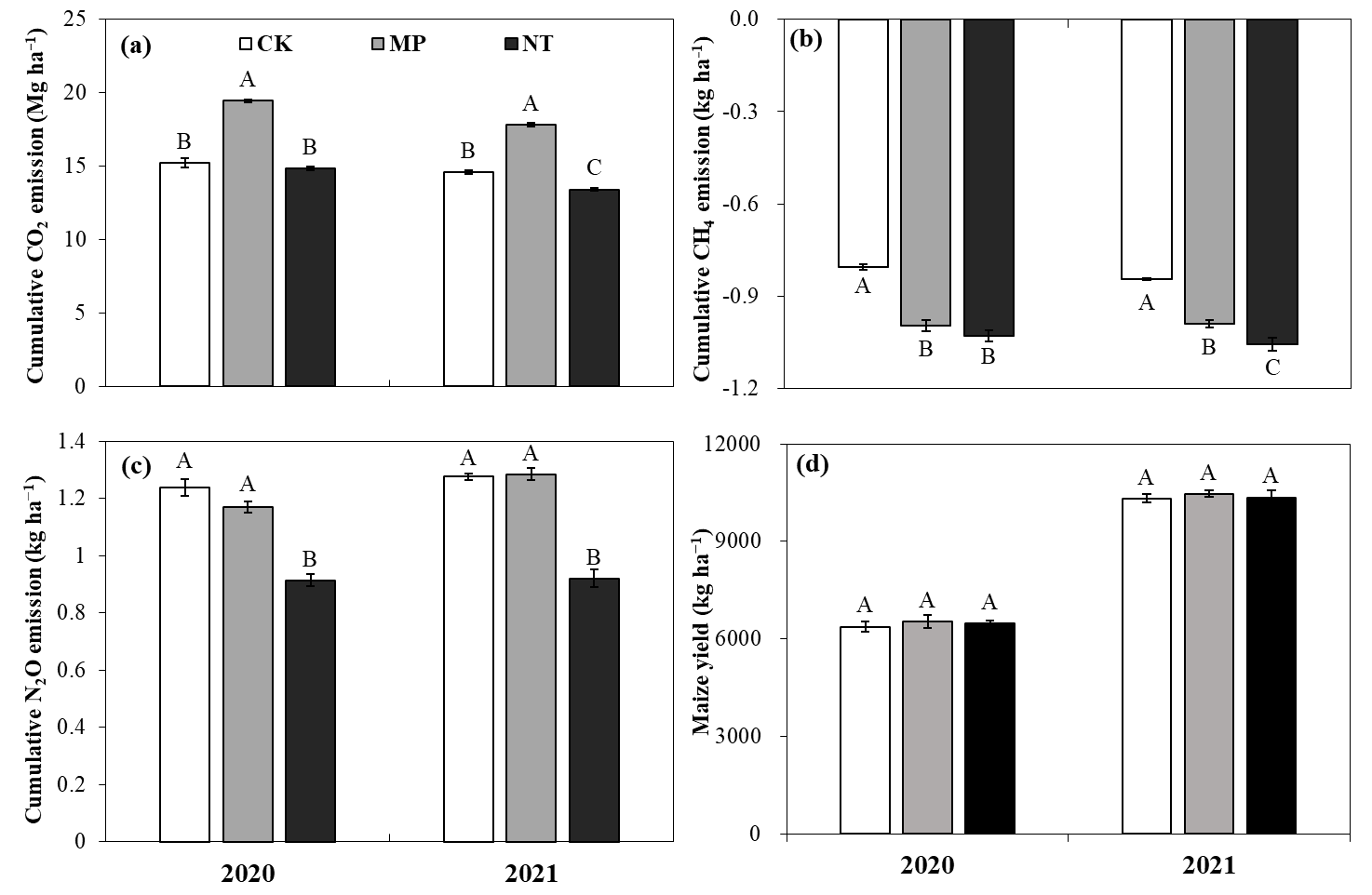

研究结果表明,与常规耕作(秸秆不还田)相比,免耕秸秆还田能够降低土壤N2O排放量,增加CH4吸收量,而翻耕秸秆还田则显著促进土壤CO2排放量;不同耕作方式下的玉米产量无显著差异;免耕秸秆还田下土壤温室气体排放量和农业投入温室气体排放量(AIGHG)均为*低,故而减少了约40%的碳足迹;通过分析能量收支和经济效益发现,由于柴油消耗量较低,翻耕秸秆还田和免耕秸秆还田约减少了8.4%-35.7%的能量投入和6.7%-28.4%的资金投入,但不同耕作方式间能量产出和净经济效益的差异并不显著。长远来看,东北黑土区免耕秸秆还田在保证玉米产量的同时,可以*大限度地降低碳足迹和能源投入。研究结果丰富了长期实施保护性耕作在环境、能源和经济方面的效应,有助于阐明农业系统在实现碳中和及节约能源方面的贡献。

研究成果发表在国际期刊Agricultural Systems,研究由中国科学院东北地理与农业生态研究所博士研究生张旸(第一作者)和梁爱珍研究员(通讯作者)共同完成,研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(XDA28080200)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.103872

图1东北黑土区不同耕作方式下温室气体累积排放量及玉米产量

图2 东北黑土区不同耕作方式下玉米生产的碳足迹、能量收支及经济效益

联系我们

如果我们敢想,勇于接受新观念,乐于同我们的土壤合作而不是滥用它,我们将会看到保护性农业是引导我们走向前所未见的高产农业的有效途径。这不仅是为了战争时期,更是为了战后的和平年代 (Hugh Hammond Bennett, 1943)

联系我们